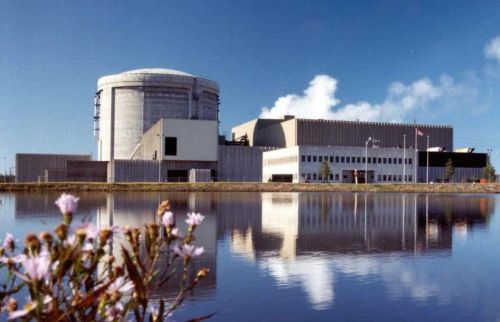

Nucleare di seconda generazione

Più che di energia nucleare di seconda generazione, sarebbe più corretto parlare di reattore nucleare di seconda generazione, una classificazione della progettazione di un reattore nucleare che si riferisce alla classe dei reattori commerciali costruiti fino alla fine degli anni ’90. Siccome la tecnologia nucleare si è evoluta molto rapidamente negli ultimi 10-15 anni, si tende così a generalizzare con le definizioni, parlando così di nucleare di seconda, terza o quarta generazione per distinguere le varie forme che si sono succedute dalla prima originale.

I reattori prototipici di seconda generazione comprendono i PWR, VVER, CANDU, BWR e AGR. Questi si differenziano dalla prima generazione di reattori che si riferiscono al prototipo iniziale dei reattori nucleari destinati alla produzione di energia elettrica. Questi si chiamavano Shippingport, Magnox, Fermi 1, e Dresda. La nomenclatura per i progetti dei reattori, che descrive le quattro “generazioni”, è stata proposta dal Dipartimento per l’energia degli Stati Uniti quando è stato introdotto il concetto di reattori di quarta generazione.

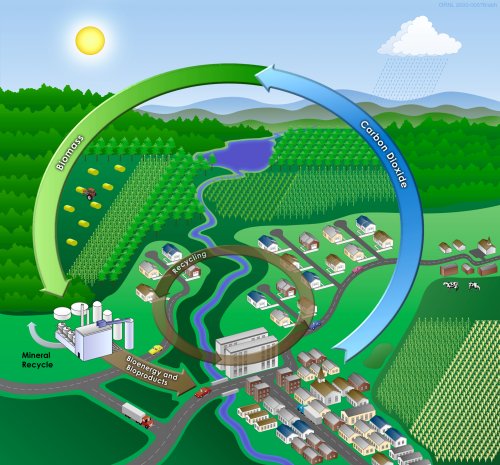

Biomassa

Biomassa

Biodiversità

Biodiversità