Piogge acide

Con piogge acide si indicano le precipitazioni, a deposizione secca o umida, che contengono una quantità più alta rispetto ai valori norma di acido nitrico e solforico. La formazione delle piogge acide è attribuibile sia a fattori naturali, vulcani e vegetazione in decomposizione, sia all’uomo, responsabile delle emissioni in atmosfera di biossido di zolfo (SO2) e ossidi di azoto (NOx) derivanti dalla combustione di combustibili fossili.

Negli Stati Uniti, circa 2/3 di tutti i SO2 e 1/4 di tutti i NOx provengono dalla produzione di energia elettrica basata sui combustibili fossili, come il carbone. Le piogge acide si verificano quando questi gas nell’atmosfera reagiscono con l’acqua, con l’ossigeno e con altre sostanze chimiche per formare vari composti acidi. Il risultato è una soluzione di acido solforico e acido nitrico. Quando l’anidride solforosa e gli ossidi di azoto vengono liberati dalle centrali elettriche e da altre fonti, i venti soffiano questi composti attraverso i confini statali e nazionali, a volte a centinaia di chilometri di distanza.

La deposizione umida si riferisce alla pioggia, alle nebbie a alla neve acida. Se le sostanze chimiche acide vengono emesse in aree a clima umido, ricadono sotto forma di pioggia, nebbia o foschia. Dal momento che l’acqua contaminata scorre sopra e attraverso il suolo, il fenomeno delle piogge acide colpisce pesantemente una varietà di piante e animali. La forza degli effetti dipende da diversi fattori, tra i quali l’acidità dell’acqua, la composizione chimica delle precipitazioni, la capacità di tamponamento dei terreni coinvolti, le specie di pesci, alberi ed altri viventi coinvolte.

Nelle zone in cui clima è secco, le sostanze chimiche acide si incorporano in polvere o fumo e ricadono al suolo attraverso deposizione secca, aderendo al terreno, agli edifici, alle auto ed agli alberi.

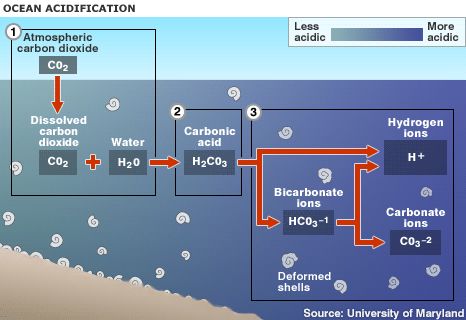

Con acidificazione degli oceani si indica la decrescita del pH delle acque oceaniche provocato dall’assorbimento di anidride carbonica dall’atmosfera. L’anidride carbonica a contatto con l’acqua si scioglie producendo acido carbonico, H2CO3: maggiori saranno le concentrazioni di CO2 più aumenterà l’acidità degli oceani.

Con acidificazione degli oceani si indica la decrescita del pH delle acque oceaniche provocato dall’assorbimento di anidride carbonica dall’atmosfera. L’anidride carbonica a contatto con l’acqua si scioglie producendo acido carbonico, H2CO3: maggiori saranno le concentrazioni di CO2 più aumenterà l’acidità degli oceani.