Sviluppo sostenibile

Il concetto, dall’anno della sua prima formulazione, nel 1987, ha acceso un vivace dibattito che ha portato e revisionarlo, ampliarlo ed estenderlo.

Secondo la prima definizione elaborata nel rapporto Brundtland (dal nome della presidente della Word Commission on Environment and Development WCED, la norvegese Gro Harlem Brundtland del 1987), poi ripresa nella Conferenza mondiale sull’ambiente e lo sviluppo ONU lo sviluppo sostenibile è:

uno sviluppo che risponde alle esigenze del presente senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare le proprie.

Una successiva definizione di sviluppo sostenibile, che estende il concetto ad una visione globale, venne fornita, nel 1991 dalla World Conservation Union, nell’ambito dell’Environment Programme and World Wide Fund for Nature, che lo identificò come:

un miglioramento della qualità della vita, senza eccedere la capacità di carico degli ecosistemi di supporto, dai quali essa dipende.

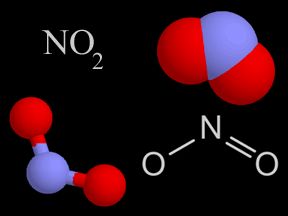

In chimica l’ossido di azoto è il termine che indica la combinazione degli elementi azoto e ossigeno. Le due varianti comuni dell’ossido di azoto sono l’ossido nitrico (NO) ed il biossido di azoto (NO2), in cui entrambe hanno un singolo atomo di azoto, collegato rispettivamente ad uno e due atomi di ossigeno.

In chimica l’ossido di azoto è il termine che indica la combinazione degli elementi azoto e ossigeno. Le due varianti comuni dell’ossido di azoto sono l’ossido nitrico (NO) ed il biossido di azoto (NO2), in cui entrambe hanno un singolo atomo di azoto, collegato rispettivamente ad uno e due atomi di ossigeno.